閱讀更多精彩小說內容

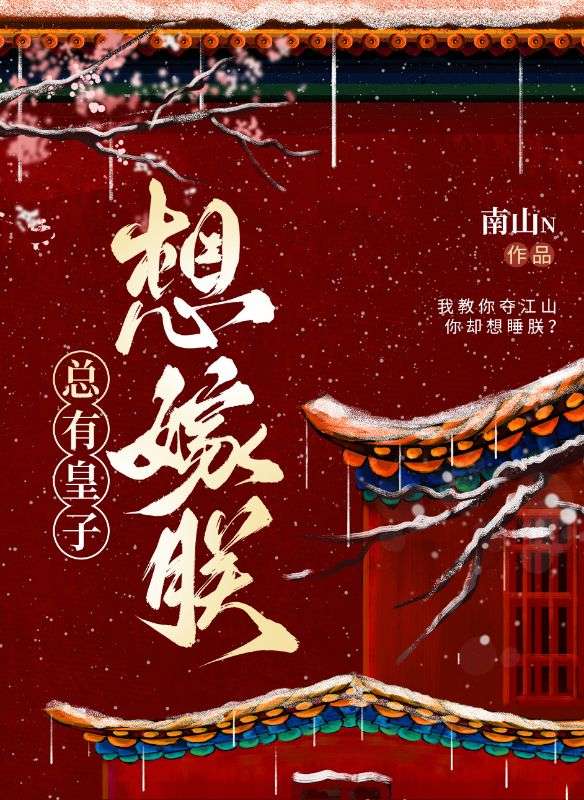

第3章

上朝

將府後堂,眾女眷皆縞素,暫做休憩。

下人都退避出去,將不棄被書童扶了出來,神色有些疲倦;連日的打擊讓他無法安枕,眼底都是烏青。

將之瑤拍桌發難:“你今日為何與太子哥哥摟摟抱抱?”

將離啜飲了一口茶,今日應付諸多吊唁賓客,嗓子都啞了:“胡說什麼。”

“娘,你也在,你看到了吧?”將子瑤轉向將夫人和將不棄,“哥,她根本就不誠心幫我們,她是想勾引太子哥哥!”

太子是她的,絕不能讓將離這個災星染指。

將不棄黑下了臉,陰沉地看向將離:“怎麼回事?”

將離莫名其妙,放下茶盞,眉頭蹙起甚是不耐煩。

“有病去吃藥,別像發了瘋的雞似的亂叫。太子素日與將不棄親近,拍肩握手皆乃尋常慰問,如何叫勾引?”

將不棄回憶自己同太子殿下相處,他三歲開蒙,六歲就做了太子伴讀,二人朝夕相處的確情誼很深,拍肩拉手不算什麼。

“殿下並不知曉將離的存在。阿瑤,是你多心了。”

將不棄是故意這麼說的。

太子與將離的相遇本就是他精心設計的,他從來不提,將離也沒對旁人提過,太子更是三緘其口,其中的意思不明而厲。

將不棄知道,太子對將離有意思,且,不止一點。

將離不知道將不棄知道她與太子的關係,她不提是不想多事,因而將不棄這麼說,她不置可否,沒有吭聲。

將之瑤雖有些不信,但將離的確一直被偷養在道觀,太子這樣的人物,她八輩子打燈籠也碰不上的。

一想到這裏,她心稍微定了定:“好,就算這不是勾引,那你同北冥世子靈前吵架算什麼意思?爹屍骨未寒,來吊唁的都是貴客,你竟半點不顧及將家的顏麵。”

還踩她腳,害她哭得失態,簡直丟死人了。

日後她還怎麼在雀都世家前露臉啊!都怪這個賤人!

將子瑤這麼一說,連將夫人也點頭稱是:

“阿離,你的確是過分了。下人說,李世子氣得將我們府門口的石獅子都砸了。”

“砸了便讓他賠錢,他算老幾?”將離一想起那張臉就惱火。

說得好聽是來吊唁,說得難聽點,是直接上門來示威呢。

活該他被留在雀都當質子。

她語氣很衝,將夫人受不了,開始抽抽搭搭淌著眼淚。

“將離,你沒有心。你都把娘給氣哭了。”

將子瑤與將夫人抱在一起,兩人哭得此起彼伏,像是她們才是受了天大委屈的人。

心?她在道觀十五年,都沒見到他們的心,他們倒想要她的心。

將離冷冷地看著一切:“那要問娘了,丟我的時候興許心也一並丟了吧。”

“阿離,你重提舊事,是想要戳我的心窩子嗎?”將夫人一怔,心更痛了,當年又不是她丟的,是老太太做主要淹死,怎麼好怪到她頭上。

“老爺,我也不活了。我不如就隨你去了吧。”

將離瞧見她們一套接一套就心煩,“去啊!爹的棺材夠大,還能躺得下。”

將夫人受不得刺激,直接昏死了過去。

將子瑤慌得同婆子們一起扶著她掐人中,淚涕橫飛:

“將離,娘要是有個三長兩短,我絕不會放過你!”

“鬧夠了沒有!”將不棄摔了茶盞!

“都下去,將離留著,我有話說。”

將不棄甚少發脾氣,但一發脾氣就非常嚇人,和往日全然不同。

將之瑤和丫鬟婆子攙著昏迷的將夫人不甘不願地下去。

將離依舊冷冷旁觀,連屁股都沒有挪動半分。

將不棄橫了她一眼,頗為嫌棄:

“到底是道觀養的,沒有一點世家的心胸和氣度。來者皆是客,心中有恨麵上不顯,方能成大事。他們北冥欠了爹一條命,可太子需要北冥。總不能白白將他推向二皇子吧。日後在雀都朝堂,你與他抬頭不見低頭見,麵上功夫得做足了,拉攏他就是拉攏北冥,日後太子登基也多一分勝算。”

“他被留在雀都為質,是你的主意?”將離敏銳地察覺他話中深意。

將不棄斂眸,看了眼將離:

“同我無關,是陛下要用李承昊牽製北冥。”

提起正事,將不棄麵色也從陰鬱恢複了和緩,有些情況是該同將離說一說,免得她惹出禍來不好收拾。

“大慶有四支邊軍,李長白駐守北冥三十年,北境從最初的成瑞三州向東西北全線推至如今的十三州,他居功至偉,是大慶唯一的異姓王。西部與吐蕃、夜郎接壤,由平西將軍紀長庚駐守;南邊是定南將軍秦喬木,東部則是撫東將軍鄭啟明。”

“紀長庚娶了太後的妹妹蕭若安,算皇室姻親,自然是親近陛下。紀家兩姐妹紀雲茵、紀雲齊都嫁給李長白,兩女共侍一夫讓紀家被滿大慶世家嘲笑,李紀這兩個同穿一條褲子的好兄弟就此割袍斷義、互不理睬。平西軍在西境掣肘北冥,是陛下抵在北冥咽喉的刀。”

可饒是如此,李長白盤踞的北冥邊防線最長,兵力也最多,登記在冊的北冥軍就有五十萬人,其中的二十萬是騎兵。

“其餘兩軍呢?”將離腦子聰慧,過耳不忘。

“定南秦喬木還算是個人物,盤踞嶺南,雖說是蠻夷之地、山林多瘴,但勝在礦產多,不打仗的時候帶兵開礦,富得流油。隻不過……一妻六妾連生九個女兒,愣是生不出半個兒子。”

“至於撫東的鄭啟明,他就是個泥腿子,滿腦子種田。撫東靠海,海寇頻頻來滋擾。一到豐年就來搶,他們疲於應付,窮得叮當響。”

將不棄也不知道她記住沒有,但該提醒的還要再重複一遍:

“陛下最在意武將的忠誠,素來不喜邊境守軍與皇子交好。四方武將隻忠於陛下,也從不與皇子來往。李家手握重兵,份量最重,李承昊是北冥世子,也是下一任的北冥王。”

“說這麼多,需要我做什麼?”將離手摸著茶盞,麵無表情。

將不棄所說,證明她的猜想是對的。

將正言的死表麵看似意外,實則是一柄刺向北冥的尖刀。有人從中得了利,又讓將家、太子和北冥結了仇。誰得利?

“二皇子勾結錫人殺了爹這個太傅,為的就是讓太子與北冥離心,你要做的就是為太子重新拉攏李承昊。”

將離若有所思,似笑非笑地放下茶盞,手指輕叩著桌麵:“你為何如此篤定,殺爹的主謀是二皇子?”

“憑他是最大的受益者。”將不棄眉頭深深一蹙,看傻瓜一樣看著將離,“你這點腦子都沒有?聽說爹空閑時教你四書五經,所學不比我少,真是讓我失望。”

“讓你不高興,我真是高興。”將離嗤笑,顧自提壺給自己沏茶,“我又不做帝師,學這些做什麼。將不棄,求我要有求我的態度,我讓你指點指點,可不是讓你指指點點。惹毛了我,姑奶奶拍拍屁股走人,什麼儲君大寶,同我沒有半毛錢關係。”

將不棄手放在沒有知覺的大腿膝蓋上,的確不敢對她像往日那樣破口大罵。他收斂著脾氣,深吸了一口氣:“難道你不想給爹報仇?”

“報仇這件事沒那麼複雜。手起刀落,幹脆。”將離冷睨著他,做了個手刀的姿勢。

殺人何難,難的是殺對人。

她沒那麼蠢,送上門的答案未必是正確答案。

“他是皇子,哪有那麼容易說殺就殺。比起殺人,奪走一個人最珍視的東西,比淩遲還讓他痛苦,不是嗎?”將不棄的目光聚攏在地麵的一抹微光上。

外頭黃昏日落,屋內光線在悄悄撤退,他如今連站起來追逐這微光都要借助旁人,心動身未能行,恨不得殺盡一切能走路的人。

將離微微一頓,眼角瞥著陰影裏的將不棄,突然發覺自己對他極其陌生。

是了,他們從未在一個屋簷下生活過,自然不熟悉。一開始因為這張臉和他囂張、薄情的行事作風,她自以為對他熟悉罷了。

她浮唇譏笑:“侍郎真是胸有乾坤啊。”

“你乖乖聽我的話,安安分分地為我辦好差事,看在爹的份上,日後我允你遠走高飛。”

將不棄收起凶光,恢複了平靜。

蠢是蠢了點,可他現在出行不便,還得用她。

“好啊。過官癮還能掙銀子,還能讓你們將家客客氣氣供著我,何樂不為。”她放下茶盞,眸光微動:“明日上朝,侍郎有何吩咐?”

“明日早朝第一關,定會有人啟奏讓我丁憂。你如何應對?”

將離嘖了一聲:“我朝以孝治天下,太傅剛死,侍郎丁憂,合情合理。”

將不棄顯而易見地預判到她的反應,連蠢都懶得罵了。

將離倒茶一口飲盡,笑了笑:“侍郎想好說辭了?”

“太子會為我懇請陛下奪情。你順台階下即可。”

將不棄抖了抖扇子,日頭西沉,屋內無來由地悶,同蠢貨說話久了他心煩。

將離不置可否:“未必可行。”

“什麼意思?”將不棄擰眉,他不喜歡有人質疑他。

“太子本就失寵,若啟奏為你奪情,難保陛下不會心存芥蒂。他還沒死呢,太子就要拉幫結派了,以我之見,恐適得其反。”

將離說這話的確是出自真心,太子那日急得沒有主張,她有心幫一把。

“你懂什麼,婦人之見。別廢話,照做便是。”

將不棄一口打斷她,連聽的欲望都沒有。

她在道觀長大,懂什麼朝局。

“行,你說什麼,便是什麼。”將離肚子餓,懶得同他爭,“去叫雙慶送幾卷棉布到我屋裏,朝服也送過來,沒什麼必要就別打擾我睡覺。卯時早朝,寅時就要起;睡得比狗晚,起得比雞早,當個官兒有什麼趣味。”

“頭發長見識短,燕雀焉知鴻鵠之誌!”

將不棄在她身後悻悻地低罵,不敢太大聲。

將離回了翠竹軒,銀杏賊眉鼠眼地盯著她,讓她更心煩。

她一揮手:“要麼燒水,要麼滾回隔壁院,別在我跟前晃,眼暈。”

銀杏眼一紅,委屈地癟著嘴。

她好歹是將不棄身邊的丫鬟,本是舒舒服服地伺候他一個人就行,何須來這裏看這個野丫頭的臉色。聽說還是個災星,靠近她會不幸?

媽耶,她還求神拜佛指望將不棄提她做通房呢!

“哭什麼,我又不是將不棄,可不懂什麼憐香惜玉。”

銀杏一跺腳,哭哭啼啼麻溜地跑了。

琉羽也不知從哪裏鑽出來,撿起桌上的蘋果,一啃滿口汁水:

“你不在的時候,她翻箱倒櫃把能翻的都翻了個遍,好在師姐你的東西都在觀裏,這裏隻有衣服。”

將離無奈地按動額角,“將不棄真小人!我說了無數遍,《觀政十論》我見都沒見過,他怎麼就是不信呢。”

“什麼觀什麼論?能吃嗎?”琉羽眨巴著眼。

沒等將離回答,她漆黑的眼珠一瞪,晃了晃手中蘋果:“稀奇了,師姐,他們竟然給你吃好果子了。”

前兩日送的飯菜還是餿的,水果也是爛的。

“那可不。我掀了桌子,他們老實了。”

將離躺在竹搖椅,隨手取了把蒲扇,邊扇邊想著事。

“想什麼呢,師姐?”琉羽搬了個小幾坐到她旁邊,抽走蒲扇為她扇風,“你累了一天,我來扇。”

“我想著銀杏礙事,得想法子把你正大光明弄進來。”

琉羽翻了個白眼:“就這?”她不願意來。

“吃喝管夠。”將離歪著頭朝她笑,眉眼彎彎如月。

她笑起來很好看,卻極少笑。

隻有在自己人麵前她才會如此鬆弛,連笑都不藏著掖著,呼吸都敞亮痛快。

“那成。”琉羽眼睛唰地一亮,想了想,咬了口蘋果,嗚咽道:

“得是今日這水準,餿的臭的爛的不行,掀桌子。”

將離刮了刮她圓潤可愛的鼻子:

“掀,必須掀。掀屋頂都成。吃飽了回觀裏給我取個東西。”

“行。我揣倆蘋果走,帶給師父。”她連忙起來將飯桌上的蘋果往兜裏揣,幾個香梨也沒放過,走得時候又回頭抓了幾把瓜子。

“嘿,走那麼快,我說吃飽了再去。”

將離一臉寵溺地笑,這孩子。