閱讀更多精彩小說內容

第一章

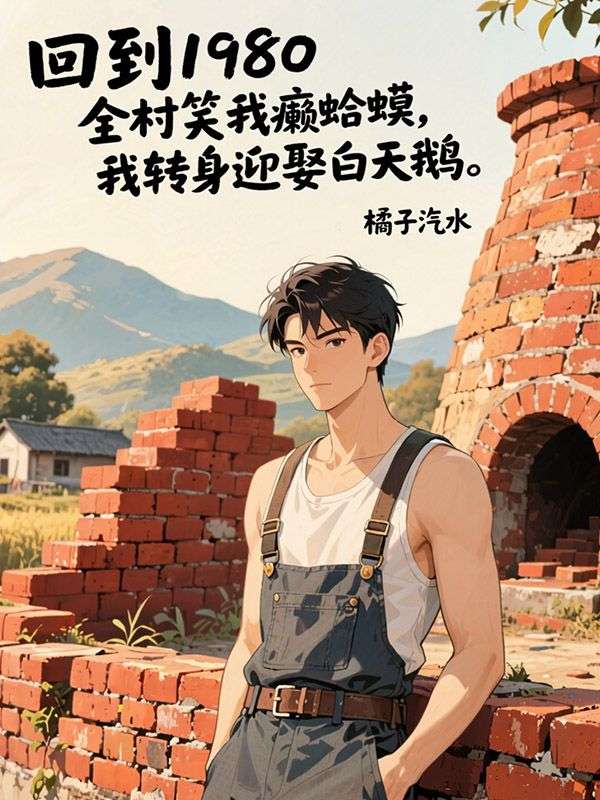

我重生回到改革開放初期,成了十裏八鄉有名的二流子。

家裏窮得揭不開鍋。

前世的老婆正要跟村支書兒子相親。

腦中閃過未來四十年的時代浪潮。

我踹開大隊長家的門。

“叔,把村頭廢棄磚窯包給我,年底我給你創彙外彙信不信?”

“別種地了,南邊特區需要百萬勞工,組織大家南下,抽成夠你蓋小樓!”

當全村人都說我瘋了時,我拉著前世老婆的手:

“信我一次,這輩子,我讓你住洋樓,開汽車。”

1

腦袋裏嗡的一聲,我從重症監護室的病床上彈了起來。

不對。

這不是2020年的協和醫院。

這是1980年,我們村,我家那間破土房。

我爹韋老漢一腳門裏一腳門外,端著個豁了口的碗。

“醒了?醒了就趕緊滾起來去把昨晚的酒錢還了!老子這張臉都讓你丟盡了!”

我看著他,腦子還是懵的。

韋老漢把碗往桌上重重一放,罵罵咧咧。

“還惦記蘇家那丫頭呢?我告訴你,死了這條心!人家後天就要跟錢得貴相親了!”

一句話,像一道雷劈在我天靈蓋上。

前世的畫麵瞬間衝進腦子。

蘇婉清被迫嫁給錢得貴,沒過幾年就被家暴打進了醫院。

而我,在深圳發家,風光無限,卻孤獨終老。

臨死前,我握著幾百億的家產,心裏想的還是那個在衛生所裏,穿著白大褂,對我皺眉頭的姑娘。

我二話不說,從炕上跳下來。

鞋都顧不上穿利索,趿拉著就往外衝。

我爹在後麵喊:“你個兔崽子幹啥去!”

我頭也不回:“搶媳婦!”

一口氣跑到村衛生所,我一腳踹開了門。

蘇婉清正給一個大嬸紮針,被我嚇得手一抖。

她看見我,眉頭立刻擰成了疙瘩。

“韋國柱,你又來發什麼瘋!”

我擠進去,攔在門口,喘著粗氣說:“蘇婉清,你出來,我跟你談談。”

屋裏的病人都看過來,指指點點。

蘇婉清臉漲得通紅:“我跟你一個二流子,有什麼好談的!出去!”

“就是!癩蛤蟆想吃天鵝肉!”

“也不撒泡尿照照自己什麼德行!”

我攥緊了拳頭,把這輩子都沒受過的羞辱硬生生咽了下去。

我盯著她的眼睛,一字一句地說:“給我三年時間。”

“我讓你住上樓房,開上汽車。”

全衛生所的人都爆發出哄堂大笑。

“哈哈哈哈,這小子真喝傻了!”

“還沒醒酒呢,快給他紮一針!”

就在這時,錢得貴帶著幾個狗腿子搖搖晃晃地進來了。

“我當是誰呢,原來是你這個廢物!”

他走到我麵前,一把將我推倒在地。

“蘇婉清是老子看上的人,你他媽再敢騷擾她,我打斷你的腿!”

我從地上爬起來,沒還手。

我隻是死死地盯著蘇婉清。

“你信我一次,這輩子,我護你周全。”

她看著我額角被蹭破的傷口,眼神裏閃過一絲複雜,但還是搖了搖頭。

錢得貴讓人把我拖了出去。

剛到門口,蘇婉清追了出來,手裏拿著棉簽和紅藥水。

她給我擦著傷口,聲音壓得很低:“韋國柱,你清醒一點吧,我們不是一路人。”

“我後天,就要去相親了。”

我一把抓住她的手腕。

“別去!錢得貴不是好人,他會毀了你一輩子!”

她嚇得猛地甩開我的手:“你胡說八道什麼!”

說完,她轉身跑回了衛生所,門被重重關上。

當天晚上,我躺在冰冷的土炕上,一夜沒睡。

必須在兩天之內,讓她看到希望。

不然,一切都完了。

2

第二天一大早,我直接去了村部。

錢書記和他兒子錢得貴正翹著二郎腿喝茶。

“錢書記,我要承包村頭那個廢磚窯。”

父子倆對視一眼,同時爆發出大笑。

“韋國柱,你是不是真瘋了?你連飯都吃不上,還想當老板?”

我沒理會錢得貴的嘲諷,看著錢書記說:“我打聽過了,鄰縣要建工業區,紅磚肯定會變得緊俏。”

“我願意簽五年合同,年底交三百塊承包費。”

錢書記眯著眼打量我,覺得這事兒反正是廢物利用,看我笑話也不錯。

“行啊。”

錢得貴眼珠子一轉,拿來紙筆:“合同我來寫。”

他在合同末尾加了一條。

“如果年底交不上三百塊,韋國柱要賠償一千塊,並且在村裏義務掃一個月大街。”

“簽不簽?”他挑釁地看著我。

我拿起筆,刷刷簽上自己的名字。

“我簽。”

從村部出來,我去找發小牛鐵根。

“鐵根,借我點錢。”

牛鐵根把他家翻了個底朝天,才湊出五十塊錢遞給我。

“柱子,哥就這點能耐了,你悠著點花。”

我拿著這五十塊錢,去了鎮上,買了修窯用的石灰和工具。

接下來的半個月,我吃住都在廢窯邊上。

村裏人把我當成了新笑話,天天有人來看熱鬧。

孫大嘴更是見人就說:“韋家那小子徹底瘋了,這次非得賠個底朝天不可!”

蘇婉清也來看過一次。

她就站在不遠處,看著我光著膀子,渾身是泥地修補窯口。

她什麼話也沒說,站了一會兒就走了。

錢得貴倒是天天來。

他帶人砸我的磚坯子,往我的和泥坑裏撒尿。

“韋國柱,我勸你趁早認輸,別在這丟人現眼了!”

我沒理他,他砸了,我就重新做,他撒了尿,我就換一坑泥。

半個月後,鄰縣工業區正式開工的消息,像長了翅膀一樣傳遍了十裏八鄉。

村裏人看我的眼神開始變了。

錢書記坐在辦公室裏,一根接一根地抽煙,臉色黑得像鍋底。

錢得貴嘴硬:“肯定是瞎貓碰上死耗子!”

磚窯修好了,我點了第一把火。

連著燒了三天三夜,第一窯紅磚出來了。

磚體通紅,質地堅硬,是上好的青磚。

我拉著一車樣品去了鎮上,找到了鄰縣的采購員。

訂單像雪花一樣飛了過來。

也就在這兩天,我聽說,蘇婉清跟錢家的相親,被她以“想再考慮考慮”為由,推遲了。

3

紅磚的需求量,比我記憶裏還要誇張。

開發區那邊像個無底洞,多少磚都能吃下。

韋家廢窯出好磚的消息不脛而走,我的訂單直接排到了兩個月後。

我雇了村裏十幾個閑漢,三班倒,人歇窯不歇,日夜燒磚。

一車車的紅磚拉出去,換回來一遝遝的鈔票。

村裏人眼睛都看紅了。

但嘴上還是不服氣:“就是走了狗屎運。”

兩個月後,第一批訂單結算。

我手裏捏著三千塊的巨款,感覺比前世第一次拿到一個億的投資還激動。

整個村子都炸了鍋。

孫大嘴第一個改了口風,拉著我的手說:“我就知道國柱你不是一般人,從小就看你有出息!”

錢得貴坐不住了。

他帶著一群人衝到磚窯,攔住要拉貨的卡車。

“磚窯是村集體的,憑什麼他韋國柱一個人掙錢!這錢得分給大家!”

我從辦公室裏走出來,手裏拿著合同和賬本。

“白紙黑字寫著,我承包了。”

“這是賬本,承包費,給縣裏的稅,雇工的工錢,一筆一筆,清清楚楚。”

“錢得貴,你想看,就睜大你的狗眼看清楚!”

他被我懟得啞口無言。

錢書記趕來打圓場:“國柱啊,你看,掙了錢,是不是也該......表示表示?”

我冷笑一聲:“錢書記,合同上寫了年底交三百,現在還沒到年底呢。該給村裏的,我一分都不會少。”

正在這時,縣裏的采購員開著一輛吉普車來了。

他當著全村人的麵,握著我的手說:“小韋同誌,你可真是有頭腦,有遠見啊!我們領導點名要給你開表揚信,還要上報到縣裏!”

這一下,村裏人的態度徹底變了。

不少人圍上來套近乎,想讓我兒子去他們廠裏上班。

我誰也沒理,繼續埋頭幹活。

傍晚,蘇婉清來了。

她提著一個小藥箱,說是來給我送治燒傷的藥膏。

我伸出胳膊,上麵被窯火燎的全是水泡和傷疤。

她眼圈紅了一下,但很快就掩飾過去了。

“你別逞強,該休息就休息。”

我咧嘴一笑:“沒事。”

“婉清,過幾天我準備帶村裏人去外麵掙大錢,你等著看。”

她愣了一下:“你又瘋了?”

我沒解釋,隻是笑著。

她給我上完藥,我遞給她二十塊錢。

“藥費。”

她這次沒拒絕,收下了。

“這是你自己憑本事掙的錢,幹淨,我收。”

我看著她轉身離開的背影,心裏樂開了花。

你終於,肯收我的東西了。

錢得貴看硬的不行,開始來陰的。

他在村裏到處散播謠言,說我肯定是跟采購員有一腿,不然不可能拿到這麼多訂單。

4

1981年的春天,我在村部臨時搭的台子上開了個全村大會。

“我要組織村裏的年輕人,去深圳特區打工!”

“隻要肯幹,一個月最少能掙二百塊!”

台下的老人們當場就炸了鍋。

“胡鬧!地裏的活誰幹?”

“祖祖輩輩都是種地的,跑那麼遠幹啥玩意兒!”

錢書記也沉著臉說:“韋國柱,現在政策還不算明朗,你不要胡來!”

錢得貴更是煽風點火:“我看他就是想帶人去發國難財,搞資本主義那一套,要被抓起來槍斃的!”

我從懷裏掏出一張《人民日報》和一份縣裏下發的文件。

“看清楚,特區是國家鼓勵的!我們是響應國家號召!”

年輕人們都心動了,但家裏的老人都死活不同意。

“出去了就回不來了!”

“外麵都是騙子!”

我隻好一家一家上門去做工作,磨破了嘴皮子。

蘇婉清也想去。

她爹蘇老倔堅決反對:“女孩子家家的,出去拋頭露麵,像什麼話!韋國柱就不是個靠譜的人!”

蘇婉清跟她爹大吵了一架。

“我都二十三了!我有權利決定我自己的事!”

蘇老倔氣得揚言要跟她斷絕父女關係。

最終,有二十個膽子大的年輕人報了名。

我看到名單的最後一個名字是蘇婉清時,心裏比掙了三千塊還暖和。

錢得貴急了。

他讓他爹錢書記,把所有人的外出務工證明全都壓了下來。

沒有證明,誰也別想走出這個村。

我當晚就騎著我那輛二八大杠,連夜去了縣城。

磚窯掙的錢,一晚上全花在了請客送禮上。

天亮的時候,我終於拿到了蓋著紅戳的批準文件。

出發前一天晚上,錢得貴帶著十幾個人,拿著棍子和鐵鍬,堵在了出村的唯一一條大路上。

“今天誰敢從這走,老子就打斷誰的腿!”