閱讀更多精彩小說內容

第一章

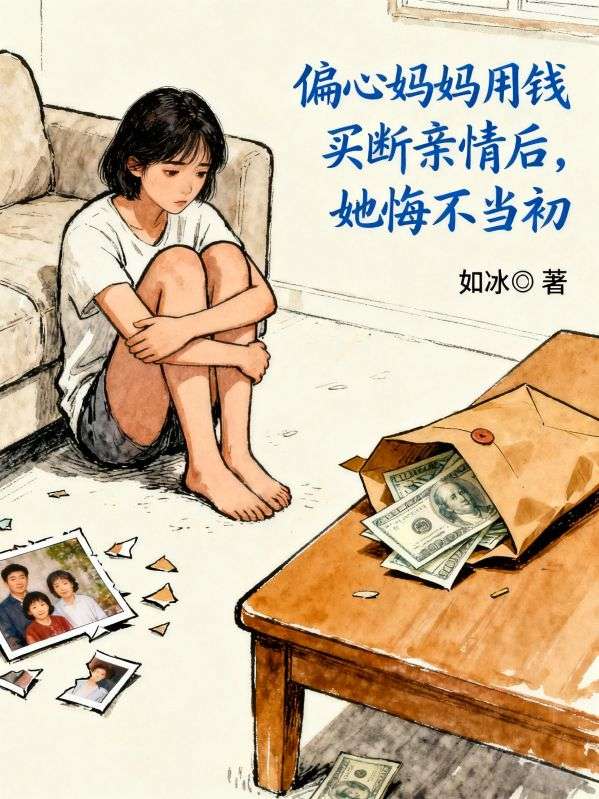

我一直知道,自己是家裏多餘的“賠錢貨”。

我媽給我轉來2500塊,那是我一個學期,5個月的活命錢。

可轉頭,她就能眉開眼笑地給我那“嬌貴”的妹妹轉賬兩千,隻為買一條裙子。

她理直氣壯:“你是姐姐,要讓著妹妹!”

二十年來,我穿妹妹的舊衣,靠助學貸款和打工讀書,

所有的犧牲都被視為理所當然。

當我為關乎前途的競賽懇求800塊路費時,換來的隻有奚落:“沒錢!自己想辦法!”

那一刻,我心死了。

我拚了命地兼職,熬幹了心血,終於贏得了競賽,拿到了頂尖公司的入場券。

我以為這能換來一絲認可,可我媽的回應卻是:

“實習工資多少?給你妹買套化妝品。”

我徹底清醒了,今後我不再是那個逆來順受的受氣包。

1

“張曉,這學期的生活費,轉你了。”

我媽王秀芬用手指頭,在屏幕上戳了好幾下,才終於把轉賬操作完成。

她把屏幕杵到我眼前。

屏幕上顯示著冰冷的數字:2500元。

這是我的一個學期的生活費。

在這個物價飛漲的城市,2500元意味著我一日三餐都必須精打細算。

我那句謝謝媽還沒說出口,妹妹張雨薇就挽住王秀芬的胳膊,聲音甜得發膩,

“媽!我昨天跟你說的那條1800的裙子,你答應今天給我錢買的!”

王秀芬瞬間綻放出笑容,眼角的皺紋都擠在了一起,

“買!給我閨女買!媽這就給你轉兩千!”

“我閨女長得俊,穿啥都好看!”

她低頭操作手機,動作明顯比剛才流暢多了。

我看著手機裏的2500元,心臟透不過氣來。

張雨薇比我小兩歲,剛上大一,讀的是學費昂貴的民辦三本藝術專業。

她腳上穿著名牌運動鞋。

而我,身上是洗得發白的牛仔褲和一件看不出原色的T恤。

這就是我的家。

爸爸張建軍在建築工地上搬磚和水泥。

媽媽王秀芬在一家公司做保潔。

我們住在城鄉結合部的出租屋裏,環境嘈雜。

可就是這樣一個家庭,卻把所有的精華和財力,都傾注在了小女兒身上。

我爸蹲在門口的水泥地上,抽著最便宜的煙,目光落在我和王秀芬身上,最終卻什麼也沒說。

在這個家裏,他是最沒有話語權的那個。

王秀芬嗓門一高,他就噤若寒蟬。

“姐,你看什麼看?”張雨薇注意到我的目光,揚起下巴,

“羨慕啊?羨慕也沒用,媽說了,女孩子要富養,才不會被外麵一點點好處騙走。”

“像你這樣的,以後估計找個跟你一樣的窮光蛋。”

王秀芬立刻幫腔,

“你妹說得對!薇薇從小身子弱,不像你皮實。我們不多疼她點,誰疼她?”

“你是姐姐,要讓著妹妹,懂點事!”

這樣的話,我聽了二十年。

小時候,張雨薇的牛奶喝不完可以倒掉,我想多喝一袋,王秀芬會說,

“死丫頭,就知道吃!那是給你妹補身體的!”

張雨薇的衣服掛滿了衣櫃,我穿她淘汰下來的。

她成績一塌糊塗,勉強上了個三本,王秀芬說,

“女孩子讀那麼多書有什麼用?”

“我們薇薇以後是要嫁有錢人的,學個藝術,氣質好!”

我考上了重點大學,靠的是助學貸款和假期打工,他們卻說,

“瞎貓碰上死耗子,走了狗屎運。以後找個穩定工作就行,別想那些有的沒的。”

我攥緊了手機,那2500元的轉賬記錄灼燒著我的掌心。

我深吸一口氣,努力讓聲音聽起來平穩,

“媽,下個月我們學校有個全國性的專業競賽,如果能獲獎,對以後保研找工作都有好處。”“需要去外地參賽,大概需要八百塊錢。”

張雨薇先嗤笑出聲,語氣充滿了鄙夷,

“喲,又來了又來了!姐,你是不是就知道變著法兒要錢啊?”

“有那閑錢,還不如給我買支新口紅呢!”

王秀芬的臉立刻拉了下來,

“競賽?競賽能當飯吃?家裏什麼情況你不知道?”

“你爸累死累活一天才掙幾個錢?”

“我起早貪黑給人擦地掃地,腰都直不起來!”

“供你上大學已經仁至義盡了!還想去外地比賽?”

“沒錢!自己想辦法去!”

自己想辦法?

我從高中畢業那個暑假就開始想辦法了。

餐廳端盤子被熱油燙傷不敢吭聲,發傳單被城管追著跑,做家教來回坐兩小時公交。

這些辛苦賺來的錢,除了貼補生活費,還要時不時被張雨薇借走,從來是有借無還。

而我爸在門口又點燃了一支煙,看了我一眼。

他嘟囔了一句,“曉曉也是想上進”聲音小得幾乎聽不見。

王秀芬立刻炸了毛,矛頭轉向他,

“張建軍!你閉嘴!這裏有你說話的份兒?”

“啊?你掙幾個錢?這個家要不是我精打細算,早就喝西北風了!”

“你想當好人?行啊,你掏錢給你大閨女去比賽啊!你掏得出來嗎?”

張建軍瞬間蔫了,腦袋幾乎埋進褲襠裏,隻剩下頭發和青煙。

看著這一幕,我心裏那點對親情的期盼,徹底熄滅了。

這就是我的家人。

我沒有再看他們一眼,走進房間關上門,還能聽到外麵撒嬌聲和寵溺的回應。